Анатолий Перепелица:

«Отрицать роботов –

то же самое,

что отрицать развитие науки»

«Отрицать роботов –

то же самое,

что отрицать развитие науки»

ЧЕЛЯБИНСК. СОБЕСЕДНИКИ

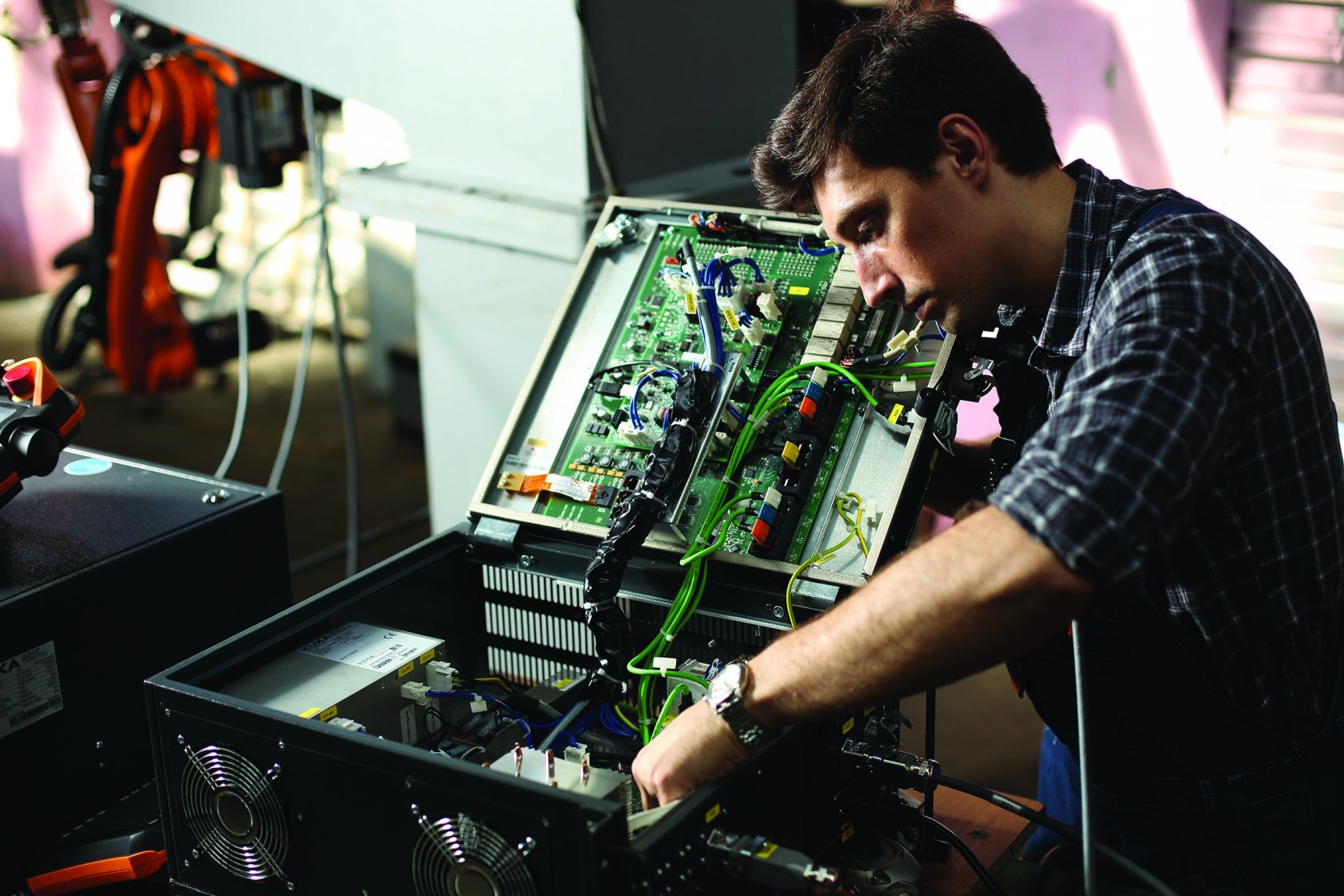

К 2019 году количество промышленных роботов на производствах по всему миру достигнет 2,6 млн штук. Железные руки режут и варят металл, гнут, штампуют, прессуют и обрабатывают заготовки, измеряют, складывают и упаковывают товар… Роботы берут на себя самую сложную, опасную и монотонную работу, приближая абсолютное торжество четвертой промышленной революции. Но если в ЕС количество роботов на 10 тыс. рабочих превосходит среднемировой показатель, а Китай ежегодно повышает их объем на 20%, в России темпы прогресса отчаянно низкие – всего три робота на 10 тысяч занятых на производстве людей. Однако это не значит, что надо опускать руки: к 2020-му рынок робототехники в нашей стране может вырасти в разы, увеличиваясь на 50% в год. Так считает Анатолий Перепелица, руководитель Уральского робототехнологического центра «Альфа-Интех». А заодно рассказывает, как рождаются инновации, что умеют современные роботы и могут ли машины полностью заменить человека.

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

Если театр начинается с вешалки, то ООО «Альфа-Интех» – с деревообработки и гидроабразивной техники. До 2009-го основатели компании разрабатывали системы автоматизации распиловки и ратовали за создание челябинского станкостроительного кластера. Их первый робототехнический проект «Альфа-Рободжет» отчасти связан с прежними компетенциями – это установка гидроабразивной резки для инжинирингового центра при МГТУ и первый в России комплекс на базе насоса с давлением 6 тыс. бар.

Если театр начинается с вешалки, то ООО «Альфа-Интех» – с деревообработки и гидроабразивной техники. До 2009-го основатели компании разрабатывали системы автоматизации распиловки и ратовали за создание челябинского станкостроительного кластера. Их первый робототехнический проект «Альфа-Рободжет» отчасти связан с прежними компетенциями – это установка гидроабразивной резки для инжинирингового центра при МГТУ и первый в России комплекс на базе насоса с давлением 6 тыс. бар.

Его запустили в 2010-м. Тогда в стране со скрипом продавалось 200 роботов в год, но несмотря на отсутствие внимания к теме со стороны государства и падение курса рубля, команда Перепелицы нащупала в отрасли перспективу. В приоритете оказались роботизированные установки сварки, резки и фрезеровки на базе манипуляторов западных производителей – ABB, Kuka и Fanuc. Например, один из последних проектов – четыре сварочных комплекса с уникальной прецизионной оснасткой – внедрен на производстве ведущего российского производителя велосипедов Forward.

Сегодня «Альфа-Интех» – член Национальной ассоциации участников рынка робототехники и потенциальный резидент намечающегося челябинского робототехнического кластера. Основной профиль компании – интеграционные решения, разработка опций машинного зрения, производство установок гидроабразивной резки и создание для них программного обеспечения. Как считает Анатолий Перепелица, в идеале промышленный робот ближайшего будущего должен стать самопрограммируемым, а пока «Альфа-Интех» оснащает свои модели пультами, экранными интерфейсами и другими гибкими средствами управления.

Сегодня «Альфа-Интех» – член Национальной ассоциации участников рынка робототехники и потенциальный резидент намечающегося челябинского робототехнического кластера. Основной профиль компании – интеграционные решения, разработка опций машинного зрения, производство установок гидроабразивной резки и создание для них программного обеспечения. Как считает Анатолий Перепелица, в идеале промышленный робот ближайшего будущего должен стать самопрограммируемым, а пока «Альфа-Интех» оснащает свои модели пультами, экранными интерфейсами и другими гибкими средствами управления.

- В интервью порталу «Хайтек» замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков рассказал, что по плотности автоматизации Россия отстает от стран-лидеров в 69 раз. Действительно?

- Эти данные подтверждают и Международная федерация робототехники, и наша Национальная ассоциация участников рынка робототехники, образованная в 2014 году. Насколько я помню, в лучший год Россия купила порядка 612 роботов.

- У меня такая информация: в 2015-м в мире было продано 254 тыс. роботов, из них 60 тыс. в Китай, а в Россию – 500 штук.

- Да, несопоставимые цифры. А в прошлом году у Китая было 68-70 тыс., хотя до недавнего времени он не числился в лидерах робототехники. В России населения примерно в 10 раз меньше, и если даже эти 70 тыс. разделить на 10, получится, что при той же плотности у нас должно быть 7 тыс. роботов. А мы едва набираем 600. Вот такая ситуация, к сожалению, и все же участники этого рынка сохраняют оптимизм. НАУРР прогнозирует темпы роста до 22-го года в двузначных цифрах: доходит даже до 50%. Пожалуй, это связано с тем, что 1,5 года назад на Иннопроме из уст Дениса Мантурова (министра промышленности и торговли РФ – прим. ред.) впервые публично прозвучало слово «робот», заговорили о промышленной робототехнике, об автоматизации как таковой. В прошлом году затронули индустрию 4.0, а часть программы нынешнего Иннопрома посвятили именно робототехнике. В Россию приехал президент Международной федерации робототехники – это говорит о появлении интереса. Но оптимизм оптимизмом, а рынок пока остается узким.

Что касается нас, мы не самое большое и не самое мелкое предприятие со своей спецификой: некоторые вещи никто кроме нас не делает. Но любая российская компания из нашей сферы будет выглядеть маленькой по сравнению с большинством зарубежных интеграторов. У самых крупных из них миллиардные обороты в долларовом исчислении. А в России интегратора даже средним бизнесом назвать сложно: какой рынок – такие и игроки. Тем не менее на нас стали обращать внимание. Буквально в начале года задавали вопросы из самого Минпромторга: «Что, по вашему мнению, нужно сделать для поддержки рынка? Какие нужны налоговые льготы для тех, кто внедряет робототехнику?»

- Эти данные подтверждают и Международная федерация робототехники, и наша Национальная ассоциация участников рынка робототехники, образованная в 2014 году. Насколько я помню, в лучший год Россия купила порядка 612 роботов.

- У меня такая информация: в 2015-м в мире было продано 254 тыс. роботов, из них 60 тыс. в Китай, а в Россию – 500 штук.

- Да, несопоставимые цифры. А в прошлом году у Китая было 68-70 тыс., хотя до недавнего времени он не числился в лидерах робототехники. В России населения примерно в 10 раз меньше, и если даже эти 70 тыс. разделить на 10, получится, что при той же плотности у нас должно быть 7 тыс. роботов. А мы едва набираем 600. Вот такая ситуация, к сожалению, и все же участники этого рынка сохраняют оптимизм. НАУРР прогнозирует темпы роста до 22-го года в двузначных цифрах: доходит даже до 50%. Пожалуй, это связано с тем, что 1,5 года назад на Иннопроме из уст Дениса Мантурова (министра промышленности и торговли РФ – прим. ред.) впервые публично прозвучало слово «робот», заговорили о промышленной робототехнике, об автоматизации как таковой. В прошлом году затронули индустрию 4.0, а часть программы нынешнего Иннопрома посвятили именно робототехнике. В Россию приехал президент Международной федерации робототехники – это говорит о появлении интереса. Но оптимизм оптимизмом, а рынок пока остается узким.

Что касается нас, мы не самое большое и не самое мелкое предприятие со своей спецификой: некоторые вещи никто кроме нас не делает. Но любая российская компания из нашей сферы будет выглядеть маленькой по сравнению с большинством зарубежных интеграторов. У самых крупных из них миллиардные обороты в долларовом исчислении. А в России интегратора даже средним бизнесом назвать сложно: какой рынок – такие и игроки. Тем не менее на нас стали обращать внимание. Буквально в начале года задавали вопросы из самого Минпромторга: «Что, по вашему мнению, нужно сделать для поддержки рынка? Какие нужны налоговые льготы для тех, кто внедряет робототехнику?»

Любой роботизированный комплекс – всегда индпошив, у нас на предприятии даже нет прайсов, и любое коммерческое предложение начинается с работы инженеров, проектировщиков.

- Государство стимулирует развитие этой сферы?

- Стимулирование опытно-конструкторских работ существует, но законодательство, на мой взгляд, недоработано. Например, в налоговом кодексе есть статьи, декларирующие освобождение от НДС для разработчиков несерийного оборудования – опытных образцов – и программных продуктов. Интегрируя робототехнические комплексы, мы работаем и с железом, и с электроникой, и с программным обеспечением – и не можем воспользоваться ни одной из этих статей. Любой роботизированный комплекс – всегда индпошив, у нас на предприятии даже нет прайсов, и любое коммерческое предложение начинается с работы инженеров, проектировщиков. ОКР – это наш хлеб, но оформляем все по договорам обычной поставки: будто купили и перепродали – для того, чтобы исключить риск попасть под какие-то санкции.

Нужны специальные меры поддержки, заточенные не просто под ОКР или ПО, а именно под робототехнику. В Общероссийском классификаторе отраслей народного хозяйства даже нет понятия «робот», а нужно, чтобы четко звучало: «робототехнические комплексы», «интеграторы», «потребители промышленных/сервисных роботов». Требуются и специфические формы обучения. По крайней мере лица с техническим образованием должны обладать более широким кругозором, представлением, что может робот и как с ним обращаться.

Малая осведомленность технологического персонала предприятий – от нижнего инженерного звена до топ-менеджмента – один из факторов, сдерживающих роботизацию в стране. На предприятиях Роскосмоса – ЦСКБ «Прогресс» и НПО «Полет» – мы проводили семинары по введению в робототехнику, и по их результатам сразу появились несколько робототехнических решений, отправленных на финансирование в рамках федеральных программ. Стоило дать небольшой информационный толчок, и мозги у специалистов заработали по-другому. Если централизованно на государственном уровне собрать интеграторов и провести серию таких семинаров по всей стране, полагаю, что в разы больше разработок появилось бы уже на следующий год.

- Стимулирование опытно-конструкторских работ существует, но законодательство, на мой взгляд, недоработано. Например, в налоговом кодексе есть статьи, декларирующие освобождение от НДС для разработчиков несерийного оборудования – опытных образцов – и программных продуктов. Интегрируя робототехнические комплексы, мы работаем и с железом, и с электроникой, и с программным обеспечением – и не можем воспользоваться ни одной из этих статей. Любой роботизированный комплекс – всегда индпошив, у нас на предприятии даже нет прайсов, и любое коммерческое предложение начинается с работы инженеров, проектировщиков. ОКР – это наш хлеб, но оформляем все по договорам обычной поставки: будто купили и перепродали – для того, чтобы исключить риск попасть под какие-то санкции.

Нужны специальные меры поддержки, заточенные не просто под ОКР или ПО, а именно под робототехнику. В Общероссийском классификаторе отраслей народного хозяйства даже нет понятия «робот», а нужно, чтобы четко звучало: «робототехнические комплексы», «интеграторы», «потребители промышленных/сервисных роботов». Требуются и специфические формы обучения. По крайней мере лица с техническим образованием должны обладать более широким кругозором, представлением, что может робот и как с ним обращаться.

Малая осведомленность технологического персонала предприятий – от нижнего инженерного звена до топ-менеджмента – один из факторов, сдерживающих роботизацию в стране. На предприятиях Роскосмоса – ЦСКБ «Прогресс» и НПО «Полет» – мы проводили семинары по введению в робототехнику, и по их результатам сразу появились несколько робототехнических решений, отправленных на финансирование в рамках федеральных программ. Стоило дать небольшой информационный толчок, и мозги у специалистов заработали по-другому. Если централизованно на государственном уровне собрать интеграторов и провести серию таких семинаров по всей стране, полагаю, что в разы больше разработок появилось бы уже на следующий год.

- Председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин, он же основатель Венчурного фонда Grishin Robotics, говорит, что рынок робототехники сейчас находится в той же точке, что и компьютерная индустрия в начале 1980-х годов – накануне «большого взрыва», приведшего к формированию триллионного рынка.

- Эти слова подтверждают и мои собственные ощущения, но в большей степени они относятся не к промышленной, а к сервисной робототехнике. Первая в мире

- Эти слова подтверждают и мои собственные ощущения, но в большей степени они относятся не к промышленной, а к сервисной робототехнике. Первая в мире

развивается давно; та же Kuka, насколько я помню, полноценного серийного робота выпустила в 73-м году. В развитых странах это уже данность, серьезных производств без роботов просто нет, и они становятся все более гибкими.

Что такое гибкость? Способность адаптироваться к производственному режиму: переходу с одного типа продукции на другой, выполнению различных операций, температурным условиям, факторам взрыво-, пожароопасности, воздействию вредных сред. Наконец, это связано с простотой эксплуатации, с уменьшением требований к оператору. И все же промышленная среда, в которой функционирует робот, и сама продукция достаточно жестко детерминированы, производство регулировать проще. А если мы говорим о массовом применении роботов для общения с человеком, здесь важны интеллект, сенсорика, алгоритмы обработки данных, технологии распознавания речи и образов, средства навигации и дополненной реальности – в общем, комплексное «очувствление». Вот эти технологии сейчас взрывным образом развиваются.

- Лидеры мирового станкостроения перевели отрасль в формат углубленной специализации и кооперации. Первая компания делает один вид деталей, вторая – другой, третья – собирает сам станок. Работает ли эта схема в России или большинство комплектующих изготавливают внутри предприятия? Как устроено ваше производство?

- Рынок робототехники так и выглядит. В России присутствуют порядка двух десятков производителей; по некоторым оценкам, Fanuc и Kuka делят около 90% всего пирога, у Kawasaki, Yaskawa и всех остальных в разы меньше. Большинство работают через интеграторов – компании вроде нас. Сам по себе робот – полуфабрикат, устройство для перемещения инструмента или обрабатываемого изделия. Какой это будет инструмент, какие изделия, в каком техпроцессе – зависит от задачи конкретного заказчика. Гранды робототехники понимают, что, несмотря на миллиардные обороты, все компетенции освоить не могут – области применения их машин многообразны. Поэтому внедрением занимаются интеграторы. Мы должны изучить цель клиента и выбрать из большой линейки роботов наиболее подходящие. У любого производителя их десятки и даже сотни с различными эксплуатационными параметрами – грузоподъемностью, досягаемостью, точностью, назначением…

Также интегратор выбирает оснастку, если ее нет, разрабатывает, соединяет на уровне механики, пневматических, электрических, гидравлических схем, создает ПО, сопровождает… Иногда в составе комплекса робот занимает всего 20-30% объема в стоимостном выражении. Если вы позвоните в компанию Fanuc Robotics или Kuka Robotics и скажете: «Продайте мне робота», там ответят, что вам нужен не робот, а работающая система, и в 99% случаев направят к интеграторам.

Что такое гибкость? Способность адаптироваться к производственному режиму: переходу с одного типа продукции на другой, выполнению различных операций, температурным условиям, факторам взрыво-, пожароопасности, воздействию вредных сред. Наконец, это связано с простотой эксплуатации, с уменьшением требований к оператору. И все же промышленная среда, в которой функционирует робот, и сама продукция достаточно жестко детерминированы, производство регулировать проще. А если мы говорим о массовом применении роботов для общения с человеком, здесь важны интеллект, сенсорика, алгоритмы обработки данных, технологии распознавания речи и образов, средства навигации и дополненной реальности – в общем, комплексное «очувствление». Вот эти технологии сейчас взрывным образом развиваются.

- Лидеры мирового станкостроения перевели отрасль в формат углубленной специализации и кооперации. Первая компания делает один вид деталей, вторая – другой, третья – собирает сам станок. Работает ли эта схема в России или большинство комплектующих изготавливают внутри предприятия? Как устроено ваше производство?

- Рынок робототехники так и выглядит. В России присутствуют порядка двух десятков производителей; по некоторым оценкам, Fanuc и Kuka делят около 90% всего пирога, у Kawasaki, Yaskawa и всех остальных в разы меньше. Большинство работают через интеграторов – компании вроде нас. Сам по себе робот – полуфабрикат, устройство для перемещения инструмента или обрабатываемого изделия. Какой это будет инструмент, какие изделия, в каком техпроцессе – зависит от задачи конкретного заказчика. Гранды робототехники понимают, что, несмотря на миллиардные обороты, все компетенции освоить не могут – области применения их машин многообразны. Поэтому внедрением занимаются интеграторы. Мы должны изучить цель клиента и выбрать из большой линейки роботов наиболее подходящие. У любого производителя их десятки и даже сотни с различными эксплуатационными параметрами – грузоподъемностью, досягаемостью, точностью, назначением…

Также интегратор выбирает оснастку, если ее нет, разрабатывает, соединяет на уровне механики, пневматических, электрических, гидравлических схем, создает ПО, сопровождает… Иногда в составе комплекса робот занимает всего 20-30% объема в стоимостном выражении. Если вы позвоните в компанию Fanuc Robotics или Kuka Robotics и скажете: «Продайте мне робота», там ответят, что вам нужен не робот, а работающая система, и в 99% случаев направят к интеграторам.

- Кто является законодателем мод в робототехнике?

- Трудно выделить кого-то одного. Но среди грандов, задающих направленность технических решений, конечно Motoman – марка роботов производства Yaskawa, – Fanuc, Kuka. И если Fanuc и Yaskawa занимаются электроникой и ЧПУ-системами в принципе, то Kuka специализируется исключительно на роботах. Во многом на технический прогресс влияют и крупные интеграторы. Даже в России есть разработки с перспективой применения во всем мире, хотя финансовые возможности наших компаний несопоставимы с западными. Однако по части инженерных решений потенциал в стране есть, не все потеряли в 90-х.

- У нас 66 кафедр робототехники и мехатроники, выпускающих более 1000 инженеров и робототехников в год. Где они себя реализуют? В России? Или сразу ориентируются на Запад?

- Робототехнику преподавали и в 90-е годы, и в нулевые. Сейчас это не то, что нужно: учат устройству машины, базовому программному обеспечению – квалификациям разработчика промышленных роботов, – но в мире их наперечет, а в России роботы массово вообще не производятся. Было одно предприятие – Волжский механический завод в Тольятти, работавший по лицензии Kuka, а потом пытавшийся делать что-то свое, – и то кануло в Лету. Сейчас рассматривается вопрос об изменении образования – его содержание устарело. Разработчиков нужно гораздо меньше. Те, кто изучает эту робототехнику, в лучшем случае идут в представительства зарубежных компаний, но они маленькие, максимум на три десятка человек. А если пересчитать всех работающих в России интеграторов, даже тех, кто сделал один-два комплекса, наберется порядка пяти десятков. Вот для них и требуются специалисты, способные разбираться в роботах, создавать ПО, заниматься его интеллектуализацией, разрабатывать сенсорику. Все, что ближе к практическому применению – той сфере, где мы можем достичь быстрых результатов.

Конечно, не иметь своих производителей не к лицу такой стране, как Россия, поэтому, думаю, эта область тоже будет развиваться. Например, амбиции есть у «Андроидной техники», предприятия из Магнитогорска. В Челябинской области планируется робототехнический кластер, а в его рамках – создание коллаборативного робота. Обычный промышленный робот – довольно опасный объект, представьте: несколько сотен кг перемещаются с огромной скоростью, лучше не попадать под руку такому металлическому работнику. А коллаборативный может взаимодействовать с человеком на производстве, его не нужно огораживать: он чувствует прикосновения и усилия, при появлении преграды останавливается и ждет. Кроме того его легко обучать, таская за манипулятор, показывая: сюда подвинься, тут включи, это возьми, – он запомнит.

В России обязательно должны появляться такие изобретения. Но, собираясь строить завод в Китае, та же Kuka обозначила точку безубыточности в 1,5 тыс. штук. Может, у нас должно быть на порядок меньше, но все же не при сегодняшнем рынке. Когда в стране каждый год будут продаваться хотя бы несколько тысяч роботов, появятся и рентабельный производитель, и, соответственно, достаточно кадров.

- Трудно выделить кого-то одного. Но среди грандов, задающих направленность технических решений, конечно Motoman – марка роботов производства Yaskawa, – Fanuc, Kuka. И если Fanuc и Yaskawa занимаются электроникой и ЧПУ-системами в принципе, то Kuka специализируется исключительно на роботах. Во многом на технический прогресс влияют и крупные интеграторы. Даже в России есть разработки с перспективой применения во всем мире, хотя финансовые возможности наших компаний несопоставимы с западными. Однако по части инженерных решений потенциал в стране есть, не все потеряли в 90-х.

- У нас 66 кафедр робототехники и мехатроники, выпускающих более 1000 инженеров и робототехников в год. Где они себя реализуют? В России? Или сразу ориентируются на Запад?

- Робототехнику преподавали и в 90-е годы, и в нулевые. Сейчас это не то, что нужно: учат устройству машины, базовому программному обеспечению – квалификациям разработчика промышленных роботов, – но в мире их наперечет, а в России роботы массово вообще не производятся. Было одно предприятие – Волжский механический завод в Тольятти, работавший по лицензии Kuka, а потом пытавшийся делать что-то свое, – и то кануло в Лету. Сейчас рассматривается вопрос об изменении образования – его содержание устарело. Разработчиков нужно гораздо меньше. Те, кто изучает эту робототехнику, в лучшем случае идут в представительства зарубежных компаний, но они маленькие, максимум на три десятка человек. А если пересчитать всех работающих в России интеграторов, даже тех, кто сделал один-два комплекса, наберется порядка пяти десятков. Вот для них и требуются специалисты, способные разбираться в роботах, создавать ПО, заниматься его интеллектуализацией, разрабатывать сенсорику. Все, что ближе к практическому применению – той сфере, где мы можем достичь быстрых результатов.

Конечно, не иметь своих производителей не к лицу такой стране, как Россия, поэтому, думаю, эта область тоже будет развиваться. Например, амбиции есть у «Андроидной техники», предприятия из Магнитогорска. В Челябинской области планируется робототехнический кластер, а в его рамках – создание коллаборативного робота. Обычный промышленный робот – довольно опасный объект, представьте: несколько сотен кг перемещаются с огромной скоростью, лучше не попадать под руку такому металлическому работнику. А коллаборативный может взаимодействовать с человеком на производстве, его не нужно огораживать: он чувствует прикосновения и усилия, при появлении преграды останавливается и ждет. Кроме того его легко обучать, таская за манипулятор, показывая: сюда подвинься, тут включи, это возьми, – он запомнит.

В России обязательно должны появляться такие изобретения. Но, собираясь строить завод в Китае, та же Kuka обозначила точку безубыточности в 1,5 тыс. штук. Может, у нас должно быть на порядок меньше, но все же не при сегодняшнем рынке. Когда в стране каждый год будут продаваться хотя бы несколько тысяч роботов, появятся и рентабельный производитель, и, соответственно, достаточно кадров.

Сам по себе робот – полуфабрикат, устройство для перемещения инструмента или обрабатываемого изделия. Какой это будет инструмент, какие изделия, в каком техпроцессе – зависит от задачи конкретного заказчика. Гранды робототехники понимают, что, несмотря на миллиардные обороты, все компетенции освоить не могут – области применения их машин многообразны. Поэтому внедрением занимаются интеграторы.

- На что способно мировое роботостроение? До чего дошел прогресс?

- Мне как раз нравятся коллаборативные роботы Kuka на мобильной платформе. Они передвигаются внутри цеха и по неопределенной местности, различают препятствия, строят карты, сканируя окружающее пространство. Достаточно точно ориентируются в окружающей среде. В каждом колене у них расположены датчики усилий, чувствующие разворачивающие моменты. В сочетании с системами зрения эти особенности открывают дорогу множеству полезных и интересных вещей – появляется возможность работать в недетерминированной среде, моментально что-то распознать, среагировать. Вот основные достижения, задающие тренд.

- Сколько времени окупается робот?

- Когда нет времени вдаваться в детали, отвечают, в среднем три года. Но вообще, называют разные цифры – это следует из разнообразия областей применения и даже географических условий. И я всегда отмечаю: окупаемость – только один из показателей эффективности. А что после окупаемости? Представьте, вы взяли станок, окупили, но условия рынка поменялись и нужна другая продукция, а у вас автомат заточен под патроны конкретного калибра. Или оборудование окупилось, амортизировалось и развалилось, ничего с ним не сделаешь.

Принимая решение – внедрять роботов, использовать ручной труд или автоматизированную линию, – нужно сравнивать альтернативы и анализировать не только экономические факторы, а возможность интеграции в производство, изменения условий труда, имиджа компании, качеств персонала. Обычный экономист не всегда просчитает эти тонкости, где-то нужна интуиция, видение более компетентного руководства. Бывают случаи, когда робот долго окупается, если считать в лоб, и нужно понимать, приемлемо ли это для вас. И есть ситуации, когда выгода очевидна. Скажем, Forward вышел на мощность 15 тыс. рам в месяц и на каждой с нашим роботом экономит 350 рублей. Все их оборудование стоит порядка 25 млн. Если грубо принять 350 рублей за треть тысячи, получается около 5 млн экономии в месяц – это элементарная математика.

- Вы конкурируете в основном с российскими интеграторами или зарубежными?

- В большей степени с зарубежными – по части автопрома. Это ключевой потребитель роботов в мире: конвейер, однообразные операции, массовое производство – отсюда робототехника и пошла развиваться. Стереотип, что роботы эффективны только на массовом производстве, процветает до сих пор. Хотя это уже далеко не так, автопром еще долго будет нашим основным потребителем. В последнее время в стране появилось много зарубежных брендов: японские, немецкие, корейские. Они использовали старые связи, подтягивали под роботизацию интеграторов, с которыми отношения сложились давным-давно, и нам было тяжело подступиться. А это самые лакомые куски – 30, а то и 50% всех установленных роботов в России. Сейчас ситуация меняется, начинаем работать с КамАЗом, у которого мощные планы по роботизации. Есть шанс потеснить главных конкурентов.

- Вы говорили, что роботы являются стимуляторами экономического роста. Такое же мнение высказывает британский центр бизнес-исследований СИЕРБИ, который более 20 лет работает в сфере экономического анализа: инвестиции в промышленную робототехнику принесут больший положительный эффект, чем в IT, строительство и недвижимость. Это утверждение противоречит распространенному мнению о том, что роботы крадут работу у людей. Напротив, освобождая сотрудников от выполнения ряда операций, они создают возможность для дальнейшего роста компании.

- С середины прошлого века из производственной сферы люди все больше уходили в сферу услуг. Потому что в развитых странах базовые жизненные потребности – в одежде, питании, безопасном пространстве – давно удовлетворены, и акцент смещается в сторону потребностей духовных. Но даже в технических журналах мы неоднократно встречали мнение, что роботы могут навредить людям. Сразу вспоминаются луддиты, уничтожавшие ткацкие станки в XIX веке в Великобритании. На самом деле, если проанализировать число создаваемых рабочих мест и внедряемых роботов, увидим, что корреляция близка к единице – это две сопутствующие темы. Логическая цепочка проста: чтобы создавать рабочие места, нужны вложения, значит, требуется производительность. Чем эффективнее ты будешь, тем больше сможешь создать рабочих мест. Другое дело, что они будут другого качества, в дело вступят новые профессии.

- Мне как раз нравятся коллаборативные роботы Kuka на мобильной платформе. Они передвигаются внутри цеха и по неопределенной местности, различают препятствия, строят карты, сканируя окружающее пространство. Достаточно точно ориентируются в окружающей среде. В каждом колене у них расположены датчики усилий, чувствующие разворачивающие моменты. В сочетании с системами зрения эти особенности открывают дорогу множеству полезных и интересных вещей – появляется возможность работать в недетерминированной среде, моментально что-то распознать, среагировать. Вот основные достижения, задающие тренд.

- Сколько времени окупается робот?

- Когда нет времени вдаваться в детали, отвечают, в среднем три года. Но вообще, называют разные цифры – это следует из разнообразия областей применения и даже географических условий. И я всегда отмечаю: окупаемость – только один из показателей эффективности. А что после окупаемости? Представьте, вы взяли станок, окупили, но условия рынка поменялись и нужна другая продукция, а у вас автомат заточен под патроны конкретного калибра. Или оборудование окупилось, амортизировалось и развалилось, ничего с ним не сделаешь.

Принимая решение – внедрять роботов, использовать ручной труд или автоматизированную линию, – нужно сравнивать альтернативы и анализировать не только экономические факторы, а возможность интеграции в производство, изменения условий труда, имиджа компании, качеств персонала. Обычный экономист не всегда просчитает эти тонкости, где-то нужна интуиция, видение более компетентного руководства. Бывают случаи, когда робот долго окупается, если считать в лоб, и нужно понимать, приемлемо ли это для вас. И есть ситуации, когда выгода очевидна. Скажем, Forward вышел на мощность 15 тыс. рам в месяц и на каждой с нашим роботом экономит 350 рублей. Все их оборудование стоит порядка 25 млн. Если грубо принять 350 рублей за треть тысячи, получается около 5 млн экономии в месяц – это элементарная математика.

- Вы конкурируете в основном с российскими интеграторами или зарубежными?

- В большей степени с зарубежными – по части автопрома. Это ключевой потребитель роботов в мире: конвейер, однообразные операции, массовое производство – отсюда робототехника и пошла развиваться. Стереотип, что роботы эффективны только на массовом производстве, процветает до сих пор. Хотя это уже далеко не так, автопром еще долго будет нашим основным потребителем. В последнее время в стране появилось много зарубежных брендов: японские, немецкие, корейские. Они использовали старые связи, подтягивали под роботизацию интеграторов, с которыми отношения сложились давным-давно, и нам было тяжело подступиться. А это самые лакомые куски – 30, а то и 50% всех установленных роботов в России. Сейчас ситуация меняется, начинаем работать с КамАЗом, у которого мощные планы по роботизации. Есть шанс потеснить главных конкурентов.

- Вы говорили, что роботы являются стимуляторами экономического роста. Такое же мнение высказывает британский центр бизнес-исследований СИЕРБИ, который более 20 лет работает в сфере экономического анализа: инвестиции в промышленную робототехнику принесут больший положительный эффект, чем в IT, строительство и недвижимость. Это утверждение противоречит распространенному мнению о том, что роботы крадут работу у людей. Напротив, освобождая сотрудников от выполнения ряда операций, они создают возможность для дальнейшего роста компании.

- С середины прошлого века из производственной сферы люди все больше уходили в сферу услуг. Потому что в развитых странах базовые жизненные потребности – в одежде, питании, безопасном пространстве – давно удовлетворены, и акцент смещается в сторону потребностей духовных. Но даже в технических журналах мы неоднократно встречали мнение, что роботы могут навредить людям. Сразу вспоминаются луддиты, уничтожавшие ткацкие станки в XIX веке в Великобритании. На самом деле, если проанализировать число создаваемых рабочих мест и внедряемых роботов, увидим, что корреляция близка к единице – это две сопутствующие темы. Логическая цепочка проста: чтобы создавать рабочие места, нужны вложения, значит, требуется производительность. Чем эффективнее ты будешь, тем больше сможешь создать рабочих мест. Другое дело, что они будут другого качества, в дело вступят новые профессии.

- Об этом и плачут, когда говорят, что роботы заменят юристов и журналистов-новостников, то есть сотрудников в тех сферах, где в ходу четкие алгоритмы действий.

- И мир станет еще интереснее, у человека появится больше возможностей заниматься не рутиной, а творческой, нестандартной работой, которая роботу еще долго будет не под силу. Я с детства люблю научную фантастику, но чем больше занимаюсь робототехникой, тем отчетливей понимаю, что

- И мир станет еще интереснее, у человека появится больше возможностей заниматься не рутиной, а творческой, нестандартной работой, которая роботу еще долго будет не под силу. Я с детства люблю научную фантастику, но чем больше занимаюсь робототехникой, тем отчетливей понимаю, что

человеческий разум – недостижимая цель. Знаете, в математике есть понятие асимптотического приближения: идеал, к которому мы стремимся, возможно, никогда нам не покорится.

- Мне понятна ваша точка зрения, и я ее разделяю, если говорить о развитии экономики в целом. Но когда мы общаемся здесь и сейчас, и когда есть конкретные Вася и Петя, которые не блещут талантами и не смогут стать Резниками или Плевако, а только клерками, пишущими исковые…

- Им надо перестраиваться. Технический прогресс – всегда необходимость адаптироваться к новым условиям. Отрицать роботов по этой причине – то же самое, что отрицать развитие науки. Так или иначе мы стремимся уменьшить количество трудозатрат, повысить качество и производительность, высвободить человека на развитие. Хотя, по моим ощущениям, 70% роботов в России внедряются на новых производствах – это связано не с целью вытеснить людей, а с появлением новых технологий, глубокими реконструкциями, освоением новой продукции. И как следствие приводит к созданию новых рабочих мест. Конечно, есть и те, кто говорит: «У меня такие операции делают люди, а с ними проблемы». Робот не прогуляет смену, не уйдет в декрет, с одинаковым качеством работает круглые сутки. Поэтому да, на небольших предприятиях судьбы людей могут измениться, но на крупных, продвинутых прогрессивные руководители смогут перераспределить усилия.

Приведу пример: для ЦСКБ «Прогресс» мы сделали робототехнический комплекс, увеличивший производительность в 400 раз. Раньше 10 работников в две смены (20 в течение 40 дней) покрывали теплозащитой бак-окислитель с ледяным жидким кислородом. После внедрения робота с задачей справляется один оператор в течение двух восьмичасовых смен. Но сотрудников не уволили – им нашлась другая работа. Не бывает так однозначно: поставили робота – убрали людей.

- Сколько денег вы ежегодно вкладываете в научные изыскания?

- Ну, у нас компания маленькая. Рисковые вложения – пожалуй, пять процентов от оборота. Когда мы беремся изготовить какой-то комплекс, за счет этих денег решаем задачи, которые никто никогда не решал. Сейчас патентуем изобретение, связанное с применением дополненной реальности. Вкратце эту технологию можно описать так: изображение реального объекта с наложением виртуальных деталей. Допустим, вы смотрите на стену и видите проводку или смотрите на заготовку и видите, какая деталь из нее получится. По нашим подсчетам, на пилотный вариант продукта уйдут 3-4 миллиона.

- Мне понятна ваша точка зрения, и я ее разделяю, если говорить о развитии экономики в целом. Но когда мы общаемся здесь и сейчас, и когда есть конкретные Вася и Петя, которые не блещут талантами и не смогут стать Резниками или Плевако, а только клерками, пишущими исковые…

- Им надо перестраиваться. Технический прогресс – всегда необходимость адаптироваться к новым условиям. Отрицать роботов по этой причине – то же самое, что отрицать развитие науки. Так или иначе мы стремимся уменьшить количество трудозатрат, повысить качество и производительность, высвободить человека на развитие. Хотя, по моим ощущениям, 70% роботов в России внедряются на новых производствах – это связано не с целью вытеснить людей, а с появлением новых технологий, глубокими реконструкциями, освоением новой продукции. И как следствие приводит к созданию новых рабочих мест. Конечно, есть и те, кто говорит: «У меня такие операции делают люди, а с ними проблемы». Робот не прогуляет смену, не уйдет в декрет, с одинаковым качеством работает круглые сутки. Поэтому да, на небольших предприятиях судьбы людей могут измениться, но на крупных, продвинутых прогрессивные руководители смогут перераспределить усилия.

Приведу пример: для ЦСКБ «Прогресс» мы сделали робототехнический комплекс, увеличивший производительность в 400 раз. Раньше 10 работников в две смены (20 в течение 40 дней) покрывали теплозащитой бак-окислитель с ледяным жидким кислородом. После внедрения робота с задачей справляется один оператор в течение двух восьмичасовых смен. Но сотрудников не уволили – им нашлась другая работа. Не бывает так однозначно: поставили робота – убрали людей.

- Сколько денег вы ежегодно вкладываете в научные изыскания?

- Ну, у нас компания маленькая. Рисковые вложения – пожалуй, пять процентов от оборота. Когда мы беремся изготовить какой-то комплекс, за счет этих денег решаем задачи, которые никто никогда не решал. Сейчас патентуем изобретение, связанное с применением дополненной реальности. Вкратце эту технологию можно описать так: изображение реального объекта с наложением виртуальных деталей. Допустим, вы смотрите на стену и видите проводку или смотрите на заготовку и видите, какая деталь из нее получится. По нашим подсчетам, на пилотный вариант продукта уйдут 3-4 миллиона.

Стартовая цена промышленного робота -

70

тысяч евро

70

тысяч евро

- Расскажите о самой сложной технической задаче.

- Часто, когда возникает новая задача, самой сложной кажется именно она. Если вспомнить первый проект, когда мы провели давление в 6 тыс. атмосфер, – это было сложно. Ведь надо обладать квалификацией, даже чтобы просто починить кран. Сейчас для оборонного предприятия тоже решаем беспрецедентную задачку, связанную с нанесением и дистанционным контролем покрытия в ракетно-космической технике. А иногда сложности возникают там, где все кажется простым. Взять даже Forward: какой там хайтек – раму для велосипеда сварить? Раньше они изготавливались по частям: сварили одну часть рамы, затем другую, потом соединили их в целое. Мы подумали и сделали оснастку, с помощью которой раму можно сварить за один раз. Но когда начали воплощать идею, выяснилось, что никто до нас этого не делал. Приехали китайцы, у которых Forward раньше покупал рамы; мы еще отлаживали процесс, как они у себя повторили эту оснастку. А на наш взгляд, там даже патентовать было нечего.

В целом интеграторы часто становятся авторами новых изобретений. Периодически Минпромторг устраивает конкурсы на создание каких-либо технологий или машин. Но выставляет такие критерии – количество кандидатов и докторов наук, индекс цитирования, – что участвуют в основном вузы либо бывшие отраслевые институты: малый и средний бизнес не может конкурировать с ними. В итоге это может приводить к бессмысленным тратам сотен миллионов рублей. Например, ту же самую установку по технологии гидроабразивной резки мы могли сделать миллионов за 30, но тогда конкурс выиграл МГТУ «Станкин», потративший на проект порядка 270 млн рублей и не выполнивший его задачи. В результате заказчик обращался к нам, чтобы мы предоставили образцы в качестве экспонатов для проведения выставки.

Интеграторы одним фактом своего существования доказывают, что умеют делать новые разработки, иначе их просто не было бы на рынке. Например, технологию укладки композиционных материалов для авиации, ракетной техники, судостроения… На Западе такая роботизированная установка стоит от 1,5 млн евро, мы могли бы создать подобную, и не нужно было бы закупать оборудование за рубежом. Но это при возможности получить деньги, которые тратятся на эти конкурсы.

- Часто, когда возникает новая задача, самой сложной кажется именно она. Если вспомнить первый проект, когда мы провели давление в 6 тыс. атмосфер, – это было сложно. Ведь надо обладать квалификацией, даже чтобы просто починить кран. Сейчас для оборонного предприятия тоже решаем беспрецедентную задачку, связанную с нанесением и дистанционным контролем покрытия в ракетно-космической технике. А иногда сложности возникают там, где все кажется простым. Взять даже Forward: какой там хайтек – раму для велосипеда сварить? Раньше они изготавливались по частям: сварили одну часть рамы, затем другую, потом соединили их в целое. Мы подумали и сделали оснастку, с помощью которой раму можно сварить за один раз. Но когда начали воплощать идею, выяснилось, что никто до нас этого не делал. Приехали китайцы, у которых Forward раньше покупал рамы; мы еще отлаживали процесс, как они у себя повторили эту оснастку. А на наш взгляд, там даже патентовать было нечего.

В целом интеграторы часто становятся авторами новых изобретений. Периодически Минпромторг устраивает конкурсы на создание каких-либо технологий или машин. Но выставляет такие критерии – количество кандидатов и докторов наук, индекс цитирования, – что участвуют в основном вузы либо бывшие отраслевые институты: малый и средний бизнес не может конкурировать с ними. В итоге это может приводить к бессмысленным тратам сотен миллионов рублей. Например, ту же самую установку по технологии гидроабразивной резки мы могли сделать миллионов за 30, но тогда конкурс выиграл МГТУ «Станкин», потративший на проект порядка 270 млн рублей и не выполнивший его задачи. В результате заказчик обращался к нам, чтобы мы предоставили образцы в качестве экспонатов для проведения выставки.

Интеграторы одним фактом своего существования доказывают, что умеют делать новые разработки, иначе их просто не было бы на рынке. Например, технологию укладки композиционных материалов для авиации, ракетной техники, судостроения… На Западе такая роботизированная установка стоит от 1,5 млн евро, мы могли бы создать подобную, и не нужно было бы закупать оборудование за рубежом. Но это при возможности получить деньги, которые тратятся на эти конкурсы.

- Инновации возникают, когда у заказчика есть потребность?

- В большинстве случаев да. Бизнесмену надо быть приземленным. Но мы все-таки фантазеры, может, и во вред бизнесу. Хотя все равно соизмеряем с потребностями, а не просто потакаем прихотям.

Расскажу, как это происходит, на примере бревнопиления: еще в 2001 году мы изобрели систему оптимизации процесса пиления – компьютер по введенным параметрам бревна рассчитывает оптимальную карту распиловки, затем станок автоматически распиливает бревно по этой карте. Однако на практике оказалось, что расчет может быть один, а фактический выход другой: не так поставили бревно или сменили систему координации – теряем доски, и это полностью зависит от человека. Вот и появилась еще одна задачка, хотя об усовершенствовании никто не просил.

Что мы сделали: со стороны торца бревна поставили камеру, передающую изображение торца на монитор. Оператор прямо с экрана замеряет заготовку; камера откалибрована, мы умеем пересчитывать расстояние между пикселями в реальные координаты. Появляется расчетная карта, которую человек накладывает на бревно так, чтобы ни одна воображаемая досочка не выходила за его пределы. Дальше пилим прямо по картинке. Вот она – технология дополненной реальности, только это случай в плоском пространстве, а сейчас мы собираемся реализовывать ее на 3D-объектах в робототехнике. Робот может быть любой – хоть сервисный, хоть военный. Оборудованный камерой и дальномером, он будет подключаться к удаленному компьютеру либо управляться пультом. Мы сможем программировать его дистанционно – по сути даже без знания языка. Значит, будем работать во вредных, радиоактивных средах, под водой, в космосе... Представьте: в той же Сирии нужно разминировать бомбу неизвестной системы – привлекаем экспертов и решаем ситуацию из любой точки земли. Смеем надеяться, что это изобретение будет востребовано.

- Какие еще планы на ближайшее будущее?

- Рассчитываем делать что-то интересное и для души, и для кармана. Естественно, намерены хорошо внедриться в автопром. Благодаря опыту в ракетно-космической отрасли есть перспективы по оборонно-промышленному комплексу. Также углубляемся в тему сервисной робототехники. В отличие от производителей промышленных роботов в России она представлена лучше. Например, в Перми есть интересная компания, выпускающая роботов-промоутеров – «промоботов», – хватает и зарубежных поставщиков. Но эти роботы в основном предназначены для коммуникации, реально они ничего не делают. Например, консьерж – скажет, дома ли сосед, записочку передаст. Если идти в этот рынок, то с какой-то изюминкой, и мы ее связываем с системой дополненной реальности.

Современные роботы могут прийти в конкретную точку, а вот обращаться с предметами еще плохо умеют, особенно с хрупкими. В Китае два ресторана позиционировались как роботизированные: один закрылся, другой поменял формат. Не умеют роботы быть официантами: то чай горячий прольет, то что-то не донесет... Но с дополненной реальностью мыслима ситуация, когда лежачий больной говорит роботу: «Пойди-ка на кухню, принеси кружку». Если робот не знает, что это, человек берет планшет с 3D-моделью и показывает, что нужно делать, а робот совмещает захват с виртуальным изображением. С такой технологией сервисные роботы станут гораздо более полезными.

Если придерживаться прогнозов НАУРР о росте рынка на 50% в год, мы собираемся расти в разы больше. Хотя интеграторы робототехники – малые предприятия, а работать приходится в основном с монстрами, диктующими свои правила, мы видим пути развития. Даже глаза разбегаются: возможностей предостаточно, важно не распыляться. Активно ищем электронщиков и программистов; хоть последних и тысячи, но готовых специалистов нет, нужно дообучать. Важно, чтобы человек дружил с программированием, чтобы у него была голова на плечах, хорошая обучаемость, поэтому сотрудничаем с некоторыми университетами, берем студентов на диплом, подкидываем задачки. Это позволяет надеяться, что без кадров мы все-таки не останемся. ///

Текст: Марина Кваш

Фото: Наталья Резепина

- В большинстве случаев да. Бизнесмену надо быть приземленным. Но мы все-таки фантазеры, может, и во вред бизнесу. Хотя все равно соизмеряем с потребностями, а не просто потакаем прихотям.

Расскажу, как это происходит, на примере бревнопиления: еще в 2001 году мы изобрели систему оптимизации процесса пиления – компьютер по введенным параметрам бревна рассчитывает оптимальную карту распиловки, затем станок автоматически распиливает бревно по этой карте. Однако на практике оказалось, что расчет может быть один, а фактический выход другой: не так поставили бревно или сменили систему координации – теряем доски, и это полностью зависит от человека. Вот и появилась еще одна задачка, хотя об усовершенствовании никто не просил.

Что мы сделали: со стороны торца бревна поставили камеру, передающую изображение торца на монитор. Оператор прямо с экрана замеряет заготовку; камера откалибрована, мы умеем пересчитывать расстояние между пикселями в реальные координаты. Появляется расчетная карта, которую человек накладывает на бревно так, чтобы ни одна воображаемая досочка не выходила за его пределы. Дальше пилим прямо по картинке. Вот она – технология дополненной реальности, только это случай в плоском пространстве, а сейчас мы собираемся реализовывать ее на 3D-объектах в робототехнике. Робот может быть любой – хоть сервисный, хоть военный. Оборудованный камерой и дальномером, он будет подключаться к удаленному компьютеру либо управляться пультом. Мы сможем программировать его дистанционно – по сути даже без знания языка. Значит, будем работать во вредных, радиоактивных средах, под водой, в космосе... Представьте: в той же Сирии нужно разминировать бомбу неизвестной системы – привлекаем экспертов и решаем ситуацию из любой точки земли. Смеем надеяться, что это изобретение будет востребовано.

- Какие еще планы на ближайшее будущее?

- Рассчитываем делать что-то интересное и для души, и для кармана. Естественно, намерены хорошо внедриться в автопром. Благодаря опыту в ракетно-космической отрасли есть перспективы по оборонно-промышленному комплексу. Также углубляемся в тему сервисной робототехники. В отличие от производителей промышленных роботов в России она представлена лучше. Например, в Перми есть интересная компания, выпускающая роботов-промоутеров – «промоботов», – хватает и зарубежных поставщиков. Но эти роботы в основном предназначены для коммуникации, реально они ничего не делают. Например, консьерж – скажет, дома ли сосед, записочку передаст. Если идти в этот рынок, то с какой-то изюминкой, и мы ее связываем с системой дополненной реальности.

Современные роботы могут прийти в конкретную точку, а вот обращаться с предметами еще плохо умеют, особенно с хрупкими. В Китае два ресторана позиционировались как роботизированные: один закрылся, другой поменял формат. Не умеют роботы быть официантами: то чай горячий прольет, то что-то не донесет... Но с дополненной реальностью мыслима ситуация, когда лежачий больной говорит роботу: «Пойди-ка на кухню, принеси кружку». Если робот не знает, что это, человек берет планшет с 3D-моделью и показывает, что нужно делать, а робот совмещает захват с виртуальным изображением. С такой технологией сервисные роботы станут гораздо более полезными.

Если придерживаться прогнозов НАУРР о росте рынка на 50% в год, мы собираемся расти в разы больше. Хотя интеграторы робототехники – малые предприятия, а работать приходится в основном с монстрами, диктующими свои правила, мы видим пути развития. Даже глаза разбегаются: возможностей предостаточно, важно не распыляться. Активно ищем электронщиков и программистов; хоть последних и тысячи, но готовых специалистов нет, нужно дообучать. Важно, чтобы человек дружил с программированием, чтобы у него была голова на плечах, хорошая обучаемость, поэтому сотрудничаем с некоторыми университетами, берем студентов на диплом, подкидываем задачки. Это позволяет надеяться, что без кадров мы все-таки не останемся. ///

Текст: Марина Кваш

Фото: Наталья Резепина

Follow UNO on Facebook